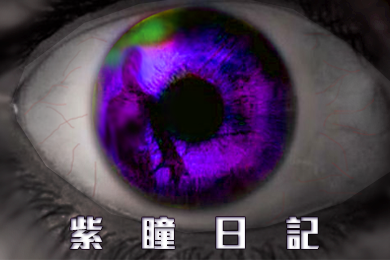

2015年9月28日(妖氣衝天) 下午九時

新聞報導雨傘運動一周年,我才驚覺時間過得那麼快。我不禁在平板電腦取出上年前的筆記,那時候我還未開始寫日記,只有一項項工作記錄,但足以讓我回憶事情的來龍去脈。

2014年10月10日

我在旺角接到警方的來電。說來諷刺,我面前不遠處就站了一排來電者的同僚。不過我面前的都戴著頭盔,雙手拿著塑膠盾。

我按接聽鍵。另一邊是把甜美的女聲,自稱警隊特別顧問科的協調專員。

常人不會在警隊的架構中找到特別顧問科,我聽說只有警務署署長、總警司、協調員,還有特區幾名司長才知道這部門。當然,也包括需要協助的警員。

他們三年前找上我,看中的當然是我某方面的知識。

協調專員說旺角的總督察想跟我見面,就在旺角警署。

我離開喧鬧的人群,踏上行人路。

我到了旺角警署地點時,已經是晚上十一時多。我從後門進入,一名女警早就待在那裡。她一聲不響,就帶我到一間偵訊室。

總督察伸出手,我那幾天對警察的印象差到極點,本就不想跟他握手,但礙於他的面子,還是輕輕一握。他的手又濕又冷。

「李師傅請坐。要喝甚麼?我們有咖啡、奶茶。」雖然肩頭上有三粒花,總督察的語氣卻客氣得出奇,和以往與我合作的警員大不相同。

偵訊室的桌上有台筆記型電腦。總督察待我慢條斯地喝完了一杯熱咖啡後,才將螢幕對著我,中間開了影片播放器。

「這是旺角的天眼拍到的。」總督察按下播放鍵,只見畫面中拍著一條行人道,左上角有街燈燈光。過了約一分鐘,有一人走過,忽然跌在地上,就像被人跘倒似的。然而,畫面不見有另一個人。

有趣的事之後出現。那人雙手撐著地面,想爬起身來,卻又趴在地上。然後他雙手護著頭臉,身體扭動,就像一個無形人正在打他似的。

「李師傅,你有甚麼意見?」

我沉默不語,攝錄機一般不會拍到「朋友」。

「最近一連發生七宗同類案件,都在旺角,我們封鎖了傳媒。」

我問那七名受害人之間的關係。

總警司臉露驚訝:「他們都是夥計。」也就是他們都是警員。

我二話不說就離開了偵訊室,沒有理會總督察的叫聲。

2014年10月11日

我起床後做的第一件事是刷手機,果然說昨晚凌晨有群暴徒嘗試驅散在旺角聚集的人。有好幾個人被打得頭破血流。

如果我不是離開了旺角,被打的或許是我了。

我回到旺角已經是下午,買了份三文治,熟悉的氣味充塞著胸腔。一群男女正在執拾損毀的帳幕。

特別顧問組來電了好幾次,我沒有理會。說真的,他們不算是甚麼大客戶,而且凡事保密,較許多有錢人還要麻煩得多。

五時許,有一隊中年漢子,大罵我們是廢青和攪亂香港。其中一個半禿頭、穿背心內衣尤其嘈吵,把我們的祖宗十八代都罵遍了。我看不到他附近有甚麼鬼怪作崇。

黃昏時,我接過義工送來的飯盒,是油油的叉雞飯。

晚上十一時是人數最少,也是防禦最薄弱的時刻。好幾個穿黑衣、帶紋身的大漢探視。我不知他們是友是敵。

口袋內的手機震動,我拿出來一看,是個陌生的號碼。我按下接聽鍵,先是協調員的甜美女聲,然後她把我接到總督察處。

「李師傅,我知你不喜歡警隊,但昨晚又有一名夥計被打,目前在ICU。」他竟然想動之以情。

我回答他能幫就幫,然後掛上了電話。

深夜時份,氣氛更見劍拔弩張,越來越多防暴警員。有好幾人爭吵起來,幸好很快就平息下來。

忽然,我感到有些不自然。

我抬頭一看,只見一人站在街燈上,俯視下來。

2014年10月12日

晚上十時才到達旺角,避開了示威區,到了黑布街附近。

我感受到不正常的靈力。

我進入了某一座唐樓,果然在天台找到一根蠟燭,一綑紅線,還有一張寫滿符咒的黃紙。

我正想拿起黃紙檢查,身後有人喝罵:「你在幹嗎?」

我轉身,眼前有個三十五六歲的男子,穿了件鬆身的灰色上衣,戴著副粗眶黑色眼鏡。我將靈力聚於指間,黃紙在掌內粉碎。

果然如此,法器每遇到超過可承受的能力,就會自行毀滅。

那男人轉身就逃。我追到樓下的時候,「砰」額頭中了一記,這是我最後的記憶。

我醒來的時候,正躺在一輛救傷車內,身上鋪了張紅色的毛毯。

總督察就坐在我身邊,他說幸好已找了夥計監視我,否則我現在應躺在棺材裡。

我問有沒有抓到作法的人,總督察搖頭,說天眼已拍到那人的模樣,繩之於法是指日可待。

我摸摸頭上的硬塊,問是誰打我。

總督察沉默半晌,說:「是警察。」

於是我也在去年十月吃了一記警棍,儘管理由完全不同。